テクノロジー

ファウンドリとは何か? 半導体製造の隠れた主役を解説

工場を持たない半導体メーカーと陰ながら支えるファウンドリの時代

半導体メーカーはその名の通り「半導体を製造して販売する企業」ですが、その多くは自社の工場を持たず自ら製造していません。このような製品の企画や開発、設計、マーケティングなどに特化した企業をファブレス企業と呼びます。では、誰が製造しているのでしょうか。ファブレス企業を影で支えるのが"ファウンドリ"──半導体の受託製造企業です。ファウンドリ各社は自社ブランドでは市場に製品を供給しないため、一般消費者の目に触れることがありません。しかし、現在の半導体製造を支える隠れた主役として機能しています。

現在、ファウンドリ企業は台湾を中心とした東アジアに多くの工場を構えています。そのため、近年は米中間の対立や台湾有事といった文脈での注目度も高まっています。

半導体産業におけるビジネスモデル:垂直統合型と水平分業型

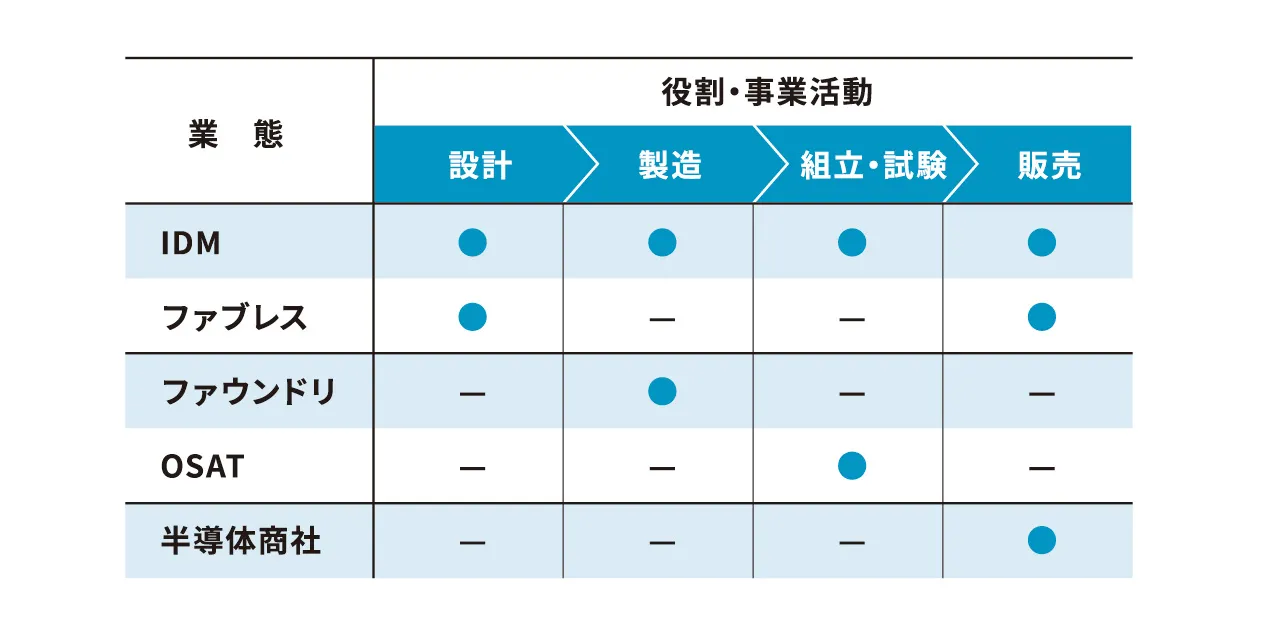

半導体産業は技術革新と市場の変化に対応する中で、2つの主要なビジネスモデルを発展させてきました。それがIDM(Integrated Device Manufacturer)と呼ばれる「垂直統合型」と、「水平分業型」です。

IDM(垂直統合型)

垂直統合型は、半導体の開発・設計から製造、組立、検査、販売までの全ての工程を一貫して自社で行うビジネスモデルです。1990年代まで大手半導体メーカーのほとんどがこのモデルを採用し、巨額の設備投資と自社の技術力を背景に世界の半導体産業をリードしてきました。IDMの強みは、設計と製造の連携による高品質な製品製造や、独自技術の開発、供給の安定化です。その一方で、最先端の製造設備や技術開発への投資負担は年々大きくなり、製品が売れなければリスクも高まるという課題があります。

水平分業型

これに対して水平分業型は、設計と製造などの工程を分業化するビジネスモデルです。現在は、水平分業型が主流になりつつあります。その要因は主に設計面と製造面の2つがあります。

設計面は、カリフォルニア工科大学のミード教授が大規模集積回路(LSI)の進歩によって、より高度化、複雑化する設計過程を、論理設計、回路設計、レイアウト設計に階層化して製造工程から切り離す新たな手法を提案しました。これによって半導体の設計を専門に行うファブレス企業が1980年代の米国シリコンバレーに生まれ始めました。しかし当時は半導体の受託製造を専門に行う企業はまだなく、ファブレス企業はIDMに製造を委託し、IDMは自社の工場の一部で空いている生産能力の埋め合わせるために活用していました。ただIDMへの製造委託は、独自の設計技術やノウハウが漏えいするリスク、IDMの工場稼働状況次第で生産能力が上下する不安定さがありました。

製造面では、回路線幅の微細化が進むにつれて製造設備の投資に必要な金額も増大し、設計したチップが売れなければ巨額の設備投資が回収不能になるという課題が顕在化していきました。

ファウンドリ誕生と業界勢力図の変化

1987年、世界初の専業ファウンドリ企業が台湾に設立されました。当時はIDM全盛期でしたが、米国ファブレスやIDMの余剰案件を次々と受託して技術を磨きました。ファウンドリ企業のメリットは、自社工場の設備を最大限に活用して、多くの顧客の製造を受託することで安定的な収益を確保できる点です。これによってさらなる設備投資が可能になるという循環が生まれます。ファブレス側は、ファウンドリ側のノウハウを活用して製造コストを抑制し、設計技術流出の懸念も払拭できます。

ファウンドリの誕生によって、ファブレス企業が次々と台頭しました。彼らは自社で工場を持たずに高度なチップ設計に専念し、製造は外部のファウンドリに委託することでビジネスを成立させています。

ファブレスとファウンドリの協業によって半導体開発のスピードと効率は飛躍的に向上し、1990年代以降、徐々に水平分業型が業界のスタンダードとなりました。

さらに、半導体のチップ製造をファウンドリに委託するのと同様に、パッケージへの組付や検査を専門に受託生産するOSAT(Outsourced Semiconductor Assembly and Test)と呼ばれる企業も現れました。そのためファブレス企業は、半導体製造をファウンドリとOSATへ委託することで自社工場を持たずして半導体を作れるようになりました。

ファウンドリの戦略的重要性と影響力

ファウンドリは現在の半導体産業における戦略的な中核として、その重要性と影響力を急速に高めています。AIや5G、IoT、自動車、ヘルスケアなどの多種多様な分野で最先端半導体の需要が拡大し、設計専業のファブレス企業が増加する中、ファウンドリは先端プロセス技術や大量生産体制を提供することで、産業全体の競争力を支えています。

ファウンドリ各社は単なる「製造下請け」ではなく、国家戦略にも関わる重要プレイヤーとなっています。最先端の半導体製造にはムーアの法則に沿って微細化が進められました。そのための研究開発や装置投資には莫大な資金が必要で、世界でもごく限られた一部の企業しか担えない状況です。その結果、ファウンドリが持つ工場がグローバルなボトルネックとなり、各国経済や産業安全保障に直結する影響力を持つに至りました。実際、米中の覇権争いにおいて半導体は最重要の争点の一つとなっており、業界動向はテック産業だけでなく各国の安全保障にも大きな影響を及ぼしています。こうした事情から米国は「CHIPS法」を2022年に制定して半導体製造能力の米国国内生産拡大を図っています。同様に欧州でもファウンドリを誘致するなど、先端半導体製造の覇権を巡る国際競争が激化しています。

日本のファウンドリRapidusの役割とイノベーション

2022年に設立されたRapidusは、日本での最先端半導体製造を目指しています。米国IBMが持つ2nm(ナノメートル)GAAの技術をベースに、世界の半導体技術の研究開発をリードする機関であるベルギーのimecやドイツのFraunhoferなどと連携して2nm世代プロセスを2027年までに量産する計画です。

前工程では、IBMが開発に成功したGAA構造のトランジスタを採用することで、微細化と低消費電力化を同時に達成し、AIデータセンターの高性能需要から省電力エッジデバイスまで幅広いロジック市場を狙います。

製造工程では、バッチ式ではなく完全枚葉式プロセスを全面採用します。これによって設計支援のための大量のデータを収集できます。このビックデータをAIで処理することでサイクルタイムを2~3倍に高速化し、量産立ち上げ期間をおよそ40%短縮する世界最速クラスの体制を目指します。

後工程では、機能ごとに分割したダイを高密度に接続する独自のチップレット統合技術を開発し、設計段階から製造知見をフィードバックできる一貫体制を構築することで、少量多品種時代に適したコスト最適化と歩留まり向上を実現しようとしています。

まとめ ファウンドリが紡ぐデジタル社会の未来

ファウンドリという存在は一般には目立ちませんが、現代のデジタル社会を陰で支える不可欠なインフラです。スマートフォンもクラウド上のAIも自動車も、根底にある半導体チップを製造するファウンドリなくして成り立ちません。今後、5G/6GやAI、IoTがさらに進展するにつれて半導体需要は一段と高まることが予測されています。その最先端を担うファウンドリ各社は引き続き巨額の投資と技術革新によってムーアの法則の延命に挑み、デジタル経済の行方を握る「見えない巨人」であり続けるでしょう。

Rapidusは、この国産ファウンドリの挑戦を通じて新たなイノベーション創出と経済安全保障の強化に寄与し、未来のデジタル社会を下支えする存在を目指します。

非常に多くの電子部品(トランジスタ、抵抗、コンデンサなど)を1つの半導体チップに集積した回路のこと。

- #半導体

- #前工程

- #後工程

- #設計