テクノロジー

半導体とは? 半導体が現代社会に欠かせない理由

なぜ「半」導体なのか? 半導体という言葉の意味

スマートフォンやPC、家電などの電子機器に不可欠な半導体。そもそも"半導体"とは何か知っていますか?

半導体とは本来、物理学で使われる用語であり、物質の電気の流れやすさを示しています。電気をよく流す「導体」と電気をあまり流さない「絶縁体(または不導体)」の中間の性質を持つ物質であるため「半導体」といわれます。ただし世間一般に使われる半導体は、シリコンなどの半導体物質を使って作られる半導体素子全般のことを指しています。

導体・絶縁体と比べて分かる半導体の基本

電気の流れやすさで呼び名が変わる

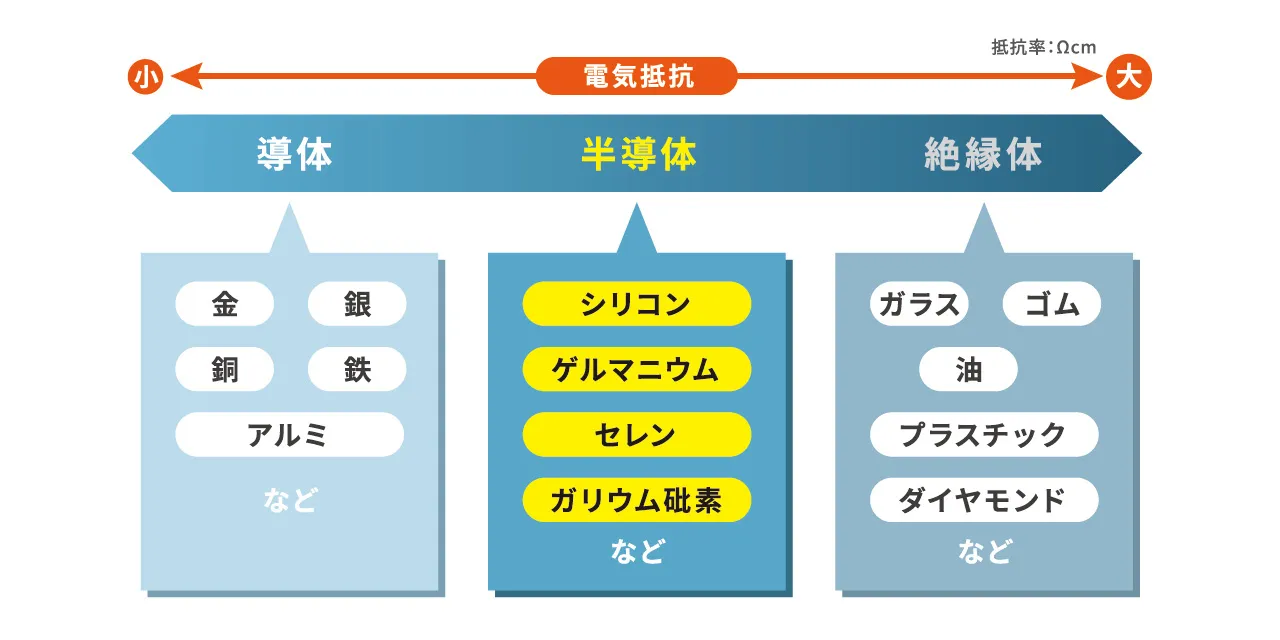

物質が電気をどれだけ流しやすいかを示す指標を「電気抵抗率」といいます。この値によって物質は導体、半導体、絶縁体に分類されます。金や銀、銅にアルミといった導体は電気抵抗率が非常に小さく(およそ10-4 Ω・cm以下)、電気をよく通します。一方、ガラスやゴム、プラスチックなどの絶縁体は電気抵抗率がとても大きく(およそ108 Ω・cm以上)、電気をほとんど流しません。

半導体の電気抵抗率は導体と絶縁体の中間の大きさであり(およそ10-4~108 Ωcmあたり)、ある時は電気を流し、違う時は電気を流さないという面白い性質をもっています。具体的な物質としては半導体材料の主役であるシリコンや、ゲルマニウムなどが半導体に分類されます。

半導体で電気の流れを制御する

純粋な半導体材料は絶縁体に近く、ここに微量の不純物を添加することで電気を流せます。この不純物添加のことをドーピングといい、半導体素子を作るときの重要な工程の一つです。

この半導体で電流を流したり流さなかったりという制御ができるということは、電気信号を自由にオンとオフにできることを意味します。例えばトランジスタという半導体素子は微小なスイッチとして機能し、加えた電圧によって電流の流れを瞬時に切り替えることができます。蛇口で水の流れを調節するように、半導体は電気の流れを制御できます。この性質を利用すると0と1からなるデジタル信号を思い通りに扱えるのです。

スイッチ(トランジスタ)を複数つなげると、加算や減算などの計算ができます。さらに、情報を保存するメモリとしても働きます。現在は、1枚の半導体チップに数十億個ものトランジスタを集積できるため、膨大な演算処理や大容量のデータ記憶が可能になっています。

n型半導体とp型半導体 ドーピングによる電気伝導の仕組み

ドーピングする材料の種類によって、半導体はn型半導体とp型半導体に分類されます。

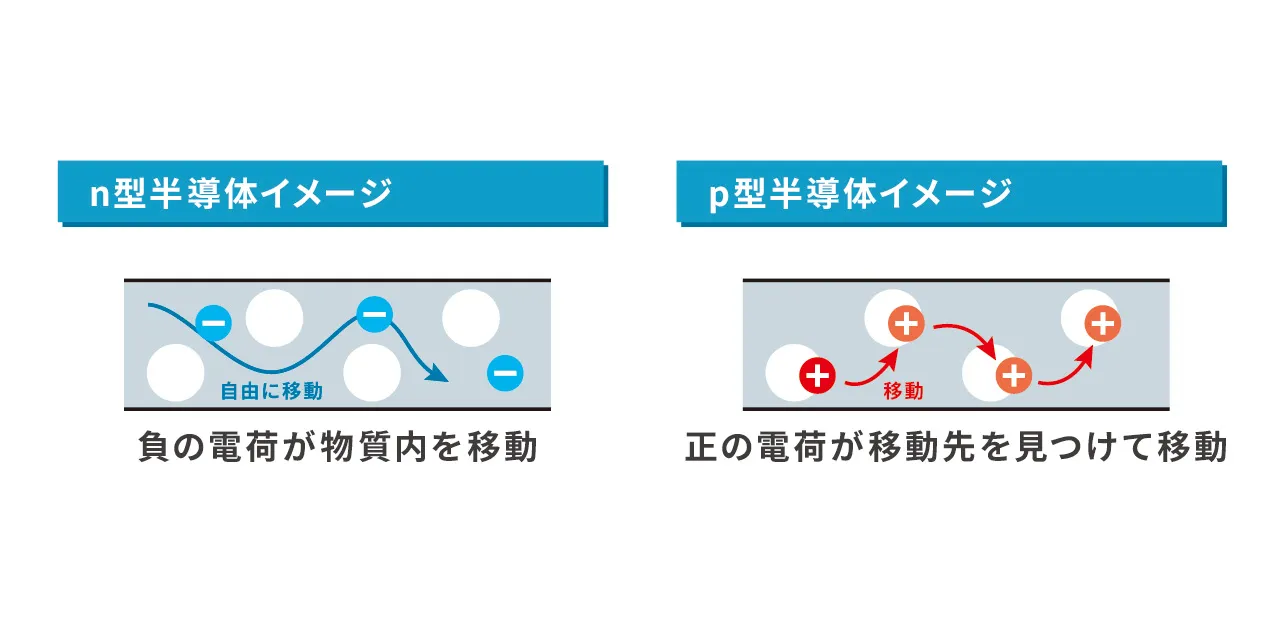

n型半導体とは

n型半導体は、シリコンなどの純粋な半導体に不純物として元素周期表の15族に属する元素(リン、ヒ素、アンチモンなど)を微量添加した半導体のことです。これらの元素を添加すると半導体の結晶内に余分な電子が生じます。この電子が電気伝導を担い、負(negative)の電荷をもつため、n型半導体という名称になっています。

n型半導体をつくるために添加するリンやヒ素などの不純物を「ドナー」と呼びます。ドナーは提供者という意味で、医療の世界では臓器移植の際に臓器を提供する人のことを指します。半導体の世界では電子を提供する物質としてn型半導体を作る際に加える不純物のことを指しています。

p型半導体とは

p型半導体は、シリコンなどの純粋な半導体に不純物として元素周期表の13族に属する元素(ボロン、インジウムなど)を微量添加した半導体のことです。これらの元素を添加すると、n型半導体の逆で半導体の結晶内に電子が不足して"空席"ができます。この空席は正孔(またはホール)と呼ばれ、電子がこの空席を埋めるように移動することによって、正孔が動いているように見えます。正孔は正(positive)の電荷をもつため、p型半導体という名称になっています。

p型半導体をつくるために添加するボロンやインジウムなどの不純物のことをアクセプタと呼びます。アクセプタとは受取人や受容体という意味です。半導体の世界では電子を受けとる物質として、p型半導体を作る際に加える不純物のことを指しています。

半導体デバイスの基礎 pn接合ダイオードの原理

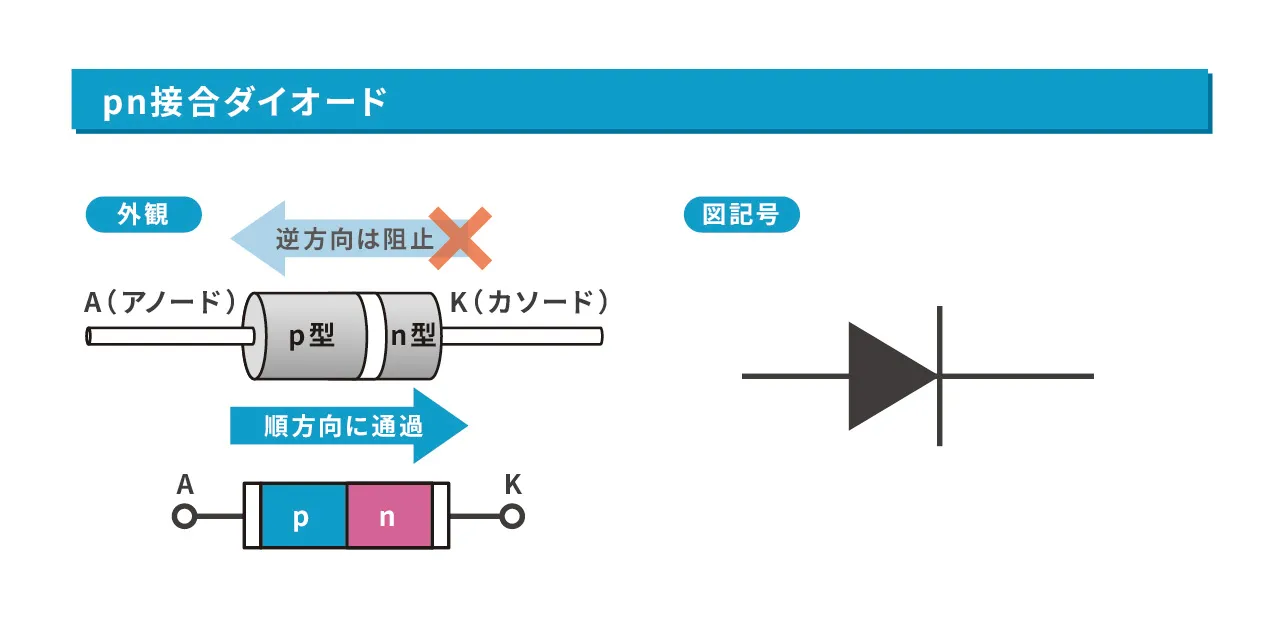

p型半導体とn型半導体は単独で何かができるわけではありません。しかし、p型半導体とn型半導体を接合したpn接合を形成すると、最も基本的な半導体素子であるpn接合ダイオードを作ることができます。

pn接合を形成すると、p型半導体内に多くある正孔とn型半導体内に多くある電子が相互に拡散すると、接合面付近で結合して正負がプラスマイナスゼロとなり消滅します。この接合面付近でキャリアが消滅した領域を空乏層(くうぼうそう)と呼びます。接合界面付近のキャリアは消滅しますが、そこ以外に存在する他の正孔と電子が消滅しないのは、ある程度の拡散が進むと空乏層にできる電気的な障壁を乗り越えることができなくなるためです。

このときp型にプラス、n型にマイナスの電圧を加えることを考えてみます。ある程度以上の電圧を加えると空乏層の電気的な障壁が小さくなり、n型側の電子がプラス電極に向けて、p型の正孔はマイナス電極に向けて移動できます。その結果、p型からn型に向かって電流が流れます。

一方、逆向きであるp型にマイナス、n型にプラスの電圧を加えた場合を考えてみます。このときは空乏層の電気的な障壁が大きくなるため、電子や正孔がその壁を乗り越えることができません。そのため電流は流れません。

つまりpn接合ダイオードでは一方向のみに電流を流すことができます。これを整流作用と呼びます。トランジスタなどの半導体素子も基本的にはこのpn接合を組み合わせて構成されています。そのためpn接合構造は全ての半導体素子の基本構造といえます。

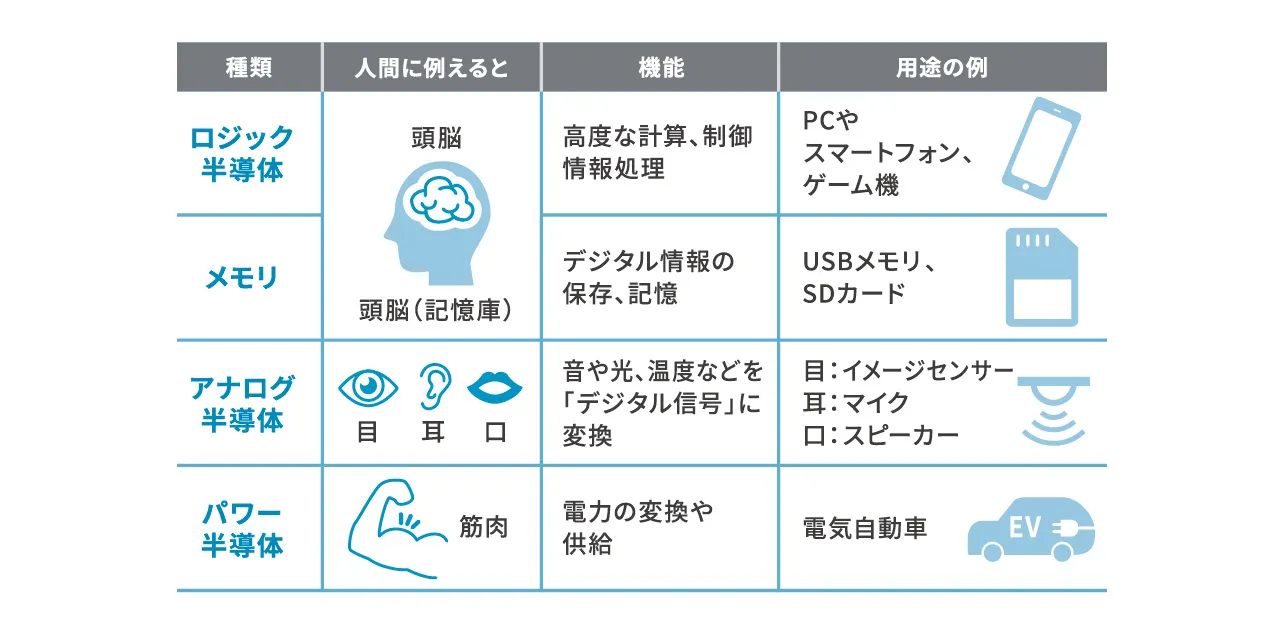

半導体の主要な種類 それぞれの役割と得意分野

半導体と一口に言っても、その役割に応じてさまざまな種類の製品があります。

ロジック半導体:情報を処理・計算する頭脳

ロジック半導体は、トランジスタを使って計算や制御などの論理演算を行う半導体です。PCやスマホ、家電に自動車など多くの電子機器で使われ、動作の制御やデータ処理を担っています。近年急激に進化しているAI(人工知能)ではGPUと呼ばれるロジック半導体が活躍しています。

Rapidusは、最先端のロジック半導体の量産の実現に向けて北海道千歳市に2nm(ナノメートル)世代チップの製造拠点「IIM」(イーム)を建設しています。2025年の試作ライン稼働を経て、2027年の量産開始を目指しています。

メモリ半導体:情報を記憶するための頭脳

メモリ半導体は、データを記録・保存するための半導体です。PCやスマホのストレージで使われ、プログラムや画像、動画などの情報を一時的または長期的に保存します。メモリ半導体の種類は、電源を切るとデータが消える揮発性のRAMと、電源を切ってもデータが残る不揮発性のROMに大別されます。

アナログ半導体:デジタル回路と現実世界をつなぐ「目、耳、口」

アナログ半導体は光・音・温度などの自然界に存在する連続的な変化をするアナログ信号を処理・変換するための半導体です。カメラの撮像素子やマイク、スピーカー、各種センサーに用いられており、現実世界とデジタル回路をつなぐ感覚器官のような役割を果たします。例えばマイクは音声というアナログ情報を取り込んでデジタル信号に変換し、スピーカーはデジタル信号を元に振動して音を出します。このようにアナログ半導体があるおかげで、電子機器は外界の情報を認識したり、人間に音や映像を届けたりできるのです。

パワー半導体:ロジックやメモリ、モーターを動かす「筋肉」

パワー半導体は大きな電流・高電圧を制御・変換するための半導体です。例えば発電所から送られてくる交流の電気を家庭で使える直流に変換したり、電圧や周波数を調整したりする働きを担います。エアコンや冷蔵庫など家電のインバーター制御部、ハイブリッド車や電気自動車のモーター駆動、LED照明の電源回路など、電力を効率よく変換するあらゆる場面でパワー半導体が活躍しています。省エネ化や電動化が進む現代社会において、パワー半導体の重要性は高まっており、その性能向上は欠かせません。

まとめ:半導体が現代社会に欠かせない理由

電気のオン・オフを自在に制御できる半導体素子の発明と、その性能向上は、情報を0と1のデジタル信号として高速かつ正確に処理することを可能にし、計算機や通信技術の飛躍的な発展をもたらしました。

家電製品や自動車、産業機械、さらには電力や交通などの社会インフラに至るまで、半導体は多種多様な分野で不可欠な役割を果たしています。現代社会は、もはや半導体なしでは成立しないと言っても過言ではありません。小さなチップの中に高度な機能が集積された半導体は、デジタル社会の中枢として、膨大な情報のやりとりや制御を支えています。

今後も半導体技術の進化は、私たちの暮らしや産業構造、社会の在り方そのものを大きく変えていくことでしょう。さらに、AIやIoT(モノのインターネット)といった最先端分野の発展にも、半導体の性能向上が不可欠です。こうした技術革新の基盤として、半導体は未来社会を支える要となり続けます。

- #半導体

- #トランジスタ

- #シリコン